| |

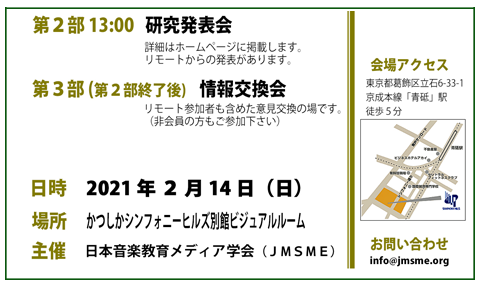

| 第18回 研究会は2024年2月23日(金祝) に終了しました。 |

|

| ■口頭発表プログラム※ (発表20分、質疑応答10分) |

| 13:05 |

「廃材を活用した音楽づくりの可能性」

北川 真里菜 (和歌山大学教育学部附属小学校) |

| 13:35 |

「ソニー “360Reality Audio” を用いたクラシック音楽コンテンツの制作」

後藤 友香理 (静岡大学) |

| (休憩) |

| 14:15 |

「郷土の音環境文化の伝承と創造 ~遠州波小僧プロジェクトのサウンドエデュケーション~」

兼古 勝史(放送大学)、大門信也(関西大学)、箕浦一哉(山梨県立大学)、 岩田茉莉江(おとたまり) |

| 14:45 |

「教員・保育士養成音楽授業での ICT活用 ~音楽理論動画作成とピアノエ場リモート見学について~」

小林 田鶴子 (神戸女子大学) |

| (休憩) |

| 15:25 |

情報交換会 (16:25 閉会予定) |

※ 口頭発表予稿を掲載しました(2024.1.23)。 この予稿は口頭発表後に修正され、3月末に口頭発表原稿としてWeb及び論集に公開となります。

|

| |

■会場とオンライン(ZOOM)のハイブリッドにより開催します。 |

| |

■参加費: 会員は無料、非会員は1,000円です。 |

| |

■ZOOMでご参加される非会員の方は事前に次の口座へ送金の上、学会事務局メールにてお知らせ下さい。ZOOMのアドレスをご案内いたします。 |

| |

■ゆうちょ銀行 10510-91267401 ニホンオンガクキョウイクメディアガッカイ |

| |

|

|

|

| □ これまでの開催記録 □ |

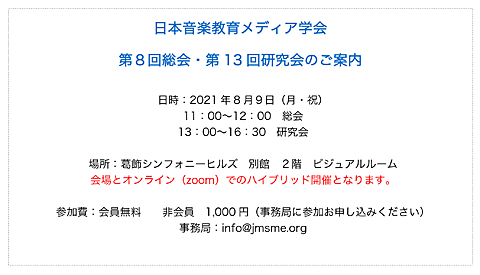

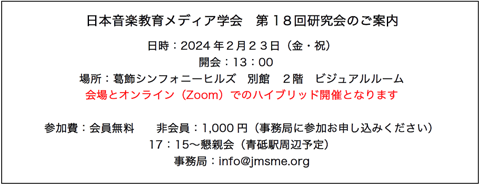

第17回 研究会 |

| |

2023年8月18日(金) 終了しました |

| |

1.研修会:招待講演 13:00~14:40 |

| |

2.口頭発表 15:00~ |

| |

| 研修会:招待講演 |

| |

カエル大先生の音楽&Scratch 寺子屋ワークショップ

~ 簡単な楽器をプログラミングで作ってみよう ~

|

| |

参加者の皆さんと一緒に Scratch を使ってプログラミングをやってみたいと思います。題材が「楽器」ですので、自分たちの知っているものを実際に作ってみることで、子どもたちと同じ目線になれたら良いなと考えています。 |

| |

| |

米田直之(ヨネダナオユキ )先生 |

| |

高校在学中よりジャズ理論を学び、⼤学卒業後、ロンドンへ⾳楽留学。サウンドプロデューサー/キーボーディストとして幅広い⾳楽性を持ち、多岐に渡るアーティストと⼀緒に楽曲やステージを作り上げている。映像⾳楽制作においては、ジャズ/ラテン/ミニマルをベーシックとしたスタイリッシュな⾳像が特徴的。多種多様多彩なプレイヤー陣との交流も深く、ジャンルレスな制作スタイルで活動。 |

| |

カエル大先生/ Prof. KAERU |

|

ヴァーチャルキャラクター。音楽とプログラミングをやっている。⾃⾝の Scratch 作品から⽣まれた楽曲をまとめたシングル EP「Cursor Panic」を各種サブスクでデジタルリリース。キッズコードクラブの放課後プログラミングクラブに⾳楽&アート企画で参加。Twitter、YouTube で情報発信を続けている。⇒⇒ カエル大先生のリンク |

| |

|

| |

|

|

|

| 口頭発表・レクチャー |

| 15:00 |

「ドイツ歌曲の邦訳に関する研究」― 教科書に取り上げられる教材を中心に ― |

| |

飯泉琴都(武蔵野音楽大学の研修員・二期会オペラ研修所の本科研修生) |

| |

|

| |

|

| 15:30 |

「大学音楽室のメディア環境と ICT の活用」 |

| |

小林田鶴子(神戸女子大学) |

| |

|

| |

|

| 16:00 |

【レクチャー】楽しい表現活動(2) |

| |

飯泉祐美子(帝京科学大学) |

| |

|

|

|

| |

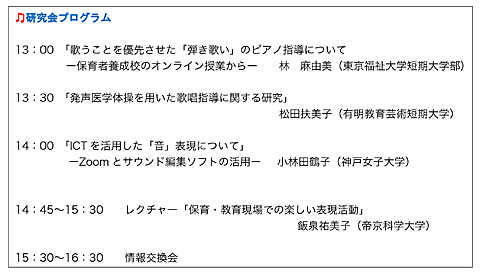

第16回 研究会 |

| |

2023年2月23日(木祝) 終了しました |

| |

1.研修会:招待講演 10:30~12:00 |

| |

2.口頭発表 13:00~ プログラム |

| 会場とオンライン(ZOOM)のハイブリッドにより開催しました。 |

| 参加費: 会員は無料、非会員は1,000円です。 |

| ZOOMでご参加される非会員の方は事前に次の口座へ送金の上、学会事務局メールにてお知らせ下さい。ZOOMのアドレスをご案内いたします。 |

| ゆうちょ銀行 10510-91267401 ニホンオンガクキョウイクメディアガッカイ |

| 1. 招待講演 |

| 演題:「カエル大先生の音楽&Scratch寺子屋 特別編 ~オンラインでキッズ達と楽しく遊んでみた~」 |

| 講師:米田直之(音楽家・くるくるレーベル主宰)、カエル大先生(VTuber・ゲスト出演) |

米田氏からのメッセージ |

音楽家として「音楽そのもの」の真理に迫るため、先人の言葉を現場で実践して得たものを主体的に客観性を保ちつつ自分自身の言葉として整理し、体系的に構築を重ねる日々です...と、難しく書きましたが、これはあまり良い伝え方ではありません。

「真理」は「言葉」では絶対に説明できませんし、物事はなるべく平易な言葉でシンプルに伝えるべきです。 私自身がまとめた理論教科書の冒頭文を引用します。

***

快感が、ルールを決める

理論は、後付けである

快感を再現するために

快感の仕組みを理解するために

理論をつける

快感に理由や理屈はない

主体的に気持ちいいと思えるかどうかだけだ

他人がどうであれ、「自分自身がどう感じるか」が大事である

皆がそうであれば、他人の感性も大事だとわかる

それが、アンサンブルである

気持ち悪いな、と感じたときにどうすれば気持ち良くできるか

そのヒントが理論にある

音楽は、言語のひとつ、と言われる

時代と共に快感のカタチは変わっていき、言葉が変わり、音楽も変わる

快感が導き、ルールを変えていく

クリエイティブは、理論にとらわれず快感優先で行うべきものであり

「なんだかわからないけど、かっこいい」というのは、理想である

***

今回の講演では、カエル大先生によるネット上での取り組み、子どもたちとの活動事例の紹介のほかに、簡単なプログラミングによる楽器づくりもやってみようと思っています。 |

|